Leishmaniosis felina: una enfermedad emergente en la práctica clínica

Resumen breve

La leishmaniosis felina, considerada durante años un proceso raro y epidemiológicamente poco relevante, ha despertado un interés creciente debido al aumento de casos diagnosticados en regiones endémicas. Aunque la mayoría de los gatos infectados permanecen asintomáticos, un porcentaje desarrolla signos clínicos diversos, especialmente en individuos inmunocomprometidos. El diagnóstico resulta complejo por la baja carga parasitaria y la falta de pruebas específicas validadas, lo que contribuye…Índice de contenidos

Resumen

La leishmaniosis felina, considerada durante años un proceso raro y epidemiológicamente poco relevante, ha despertado un interés creciente debido al aumento de casos diagnosticados en regiones endémicas. Aunque la mayoría de los gatos infectados permanecen asintomáticos, un porcentaje desarrolla signos clínicos diversos, especialmente en individuos inmunocomprometidos. El diagnóstico resulta complejo por la baja carga parasitaria y la falta de pruebas específicas validadas, lo que contribuye a una detección insuficiente. El tratamiento consta de protocolos extrapolados de la medicina canina, principalmente con antimoniato de meglumina y alopurinol, solos o en combinación, con eficacia clínica aceptable, pero sin estandarización para la especie. La recaída tras el tratamiento es frecuente, por lo que se recomienda un seguimiento clínico y analítico estrecho. En cuanto a la prevención, el uso de collares con flumetrina e imidacloprid es actualmente la estrategia más efectiva y segura para gatos, lo cual reduce significativamente la incidencia de infección. En conjunto, la leishmaniosis felina emerge como un desafío clínico y epidemiológico que requiere avances en diagnóstico, tratamiento y prevención.

Introducción

Durante mucho tiempo, se consideró que el gato desempeñaba un papel epidemiológico limitado en la leishmaniosis1. Sin embargo, en la última década, se ha observado un incremento en los casos diagnosticados, lo que ha suscitado un interés creciente en su estudio2-4. No obstante, la leishmaniosis felina continúa considerándose una enfermedad poco común, incluso en áreas endémicas, donde la leishmaniosis canina es habitual2-5. Si bien el papel concreto del gato como reservorio en la epidemiología de la leishmaniosis humana y canina aún no se haestablecido con certeza, se considera que podría ser relevante en estas zonas2-5.

La mayoría de los felinos infectados permanecen sin manifestaciones clínicas, aunque un porcentaje puede desarrollar signos clínicos diversos, más graves especialmente en individuos inmunocomprometidos6-9. Por otra parte, el diagnóstico en esta especie plantea retos importantes, debido a la baja carga parasitaria, la inespecificidad de los signos clínicos y la escasez de pruebas diagnósticas validadas específicamente para gatos6-9. El tratamiento se basa en la extrapolación de protocolos empleados en perros, con eficacia clínica aceptable, pero sin estandarización para su uso en gatos6-9. En cuanto a la prevención, la estrategia más eficaz es el uso de repelentes tópicos que deben ser seguros para la especie10,11.

En este contexto, la leishmaniosis felina se configura como un tema emergente de interés en medicina veterinaria, que requiere mayor atención en cuanto a métodos diagnósticos, estrategias terapéuticas y medidas de control2-4,12.

Etiología y vías de transmisión

En relación con la etiología, los gatos pueden infectarse con las mismas especies de Leishmania que afectan a perros y humanos en regionesendémicas, entre las cuales Leishmania infantum es la reportada con mayor frecuencia en esta especie3-5.

En cuanto a la transmisión, se ha demostrado que L. infantum se transmite a los gatos a través de flebótomos, los cuales pueden alimentarse de felinos y adquirir la infección tras ingerir sangre de individuos infectados de forma natural2,3. Por otra parte, se ha comprobado que flebótomos infectados mediante gatos fueron capaces de transmitir la enfermedad a perros2,3.

Dado que los gatos infectados constituyen una fuente de infección para los flebótomos y suelen presentar infecciones crónicas, estos animales podrían actuar como un reservorio doméstico adicional de L. infantum para humanos, perros y otros hospedadores susceptibles, incluidos los propios gatos2-5. Por otra parte, se ha detectado ADN de Leishmania mediante PCR en muestras sanguíneas de gatos clínicamente sanos2-4. No obstante, la evidencia disponible sugiere que los felinos son probablemente menos infecciosos para los flebótomos que los perros3,5.

Aunque la transmisión no vectorial de L. infantum, incluyendo transfusiones sanguíneas, transmisión vertical, reproducción o interacciones agresivas, está bien documentada en perros, aún no ha sido confirmada en gatos3.

Prevalencia y factores de riesgo

Se ha investigado la prevalencia de anticuerpos y molecular mediante diversas técnicas serológicas y de PCR en poblaciones de gatos con diferentes características y en países con distintas situaciones socioeconómicas, contexto que podría contribuir al amplio rango de positividad observado (serológica: 0- 75 % y molecular en sangre: 0-60.7 %)1-4.

Sin embargo, se puede afirmar que, en general, la prevalencia de la infección por Leishmania en gatos suele ser inferior a la prevalencia en perros en la misma zona3-5. Por esto, se plantea que los felinos poseen una menor susceptibilidad frente a L. infantum en comparación con los perros3,5. Sin embargo, no puede excluirse que la baja frecuencia de diagnósticos obedezca a un diagnóstico insuficiente, dado que la enfermedad suele ser desatendida por parte de los profesionales y su identificación clínica resulta compleja en ausencia de signos característicos o cuando estos se atribuyen a procesos concomitantes4,9.

Recientemente, se ha realizado un estudio en el que se ha valorado la prevalencia serológica de infección por L. infantum en gatos de la cuencamediterránea2. El 17.3 % de la población global y, en concreto, el 15% de 631 muestras procedentes de España fue positivo para L. infantum2. Las condiciones de alojamiento y la infección por el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) resultaron ser factores de riesgo para la leishmaniosis felina2. Estas conclusiones concuerdan con el estudio retrospectivo controlado de Priolo y colaboradores, que incluyó 705 gatos examinados entre 2012 y 20196. Los gatos seropositivos a VIF mostraron un riesgo 2.8 veces más alto de ser seropositivos a L. infantum6. Además, encontraron que los gatos machos, que viven al aire libre, en zonas rurales o suburbanas, presentaron mayor riesgo de coinfección6. Cabe destacar que los signos clínicos más frecuentes en gatos con ambas infecciones tuvieron una manifestación similar, con lesiones orales, mucosas pálidas y bajo índice de condición corporal, lo que podría haber disminuido la sospecha clínica de la infección protozoaria en presencia de la vírica6. Con todo ello, recomendaron el análisis serológico para la detección de anticuerpos anti-Leishmaniade gatos positivos a VIF y la prevención frente a picaduras de flebótomos6.

Es probable que existan factores del huésped que predispongan a la susceptibilidad, ya que aproximadamente la mitad de los casos clínicos notificados se han observado en gatos que podrían haber presentado un deterioro del sistema inmunitario secundario a infecciones retrovirales, terapias inmunosupresoras a largo plazo, neoplasias malignas o enfermedades debilitantes6-9. Sin embargo, el nivel de evidencia de esta observación es aún bajo6-8.

Algunos estudios han resaltado la detección de coinfecciones con otros patógenos en gatos infectados con Leishmania, no obstante, este hallazgo puede ser accidental y deberse principalmente a la alta prevalencia de microorganismos coinfectantes en dicha especie, como Bartonella o Toxoplasma3-6.

Aspectos clínicos y patogénicos

La leishmaniosis felina se ha diagnosticado principalmente en gatos adultos, con edades comprendidas entre los 2 y 21 años y una media de 9 años4-9. El período de incubación puede prolongarse durante varios años, a diferencia de lo observado en perros, en los que puede observarse a partir de los tres meses3,5. El curso clínico es predominantemente crónico y progresivo4-9.

En cuanto a la patogenia, tomando como referencia lo descrito en la leishmaniosis canina, se considera que la respuesta inmunitaria en los gatos se basa en la inmunidad mediada por células, con activación de macrófagos para la destrucción de los amastigotes3-5. Los títulos elevados de anticuerpos detectados en algunos gatos sintomáticos no confieren protección frente a la enfermedad; de hecho, se ha descrito que los animales con mayores títulos de anticuerpos anti-Leishmaniapresentaban una menor positividad en PCR, mientras que aquellos con títulos bajos mostraban con mayor frecuencia resultados positivos mediante esta técnica2,4,5. Esto sugiere que la respuesta inmunitaria en los félidos difiere de la observada en los perros y podría explicar la elevada proporción de gatos infectados asintomáticos y la heterogeneidad en las manifestaciones clínicas2,4,5,9. Se ha planteado que las lesiones se desarrollan antes de la producción de anticuerpos y que, durante la fase de resolución de las mismas, se produce la seroconversión, lo que indica que la inmunidad humoral podría desempeñar un papel protector4,9. En consecuencia, los métodos serológicos convencionales no siempre resultan fiables para la detección de infección activa en gatos4-9.

Soares y colaboradores han ilustrado gráficamente la posible respuesta inmunitaria de los gatos frente a L. infantum, destacando la resistencia natural asociada a la curación espontánea de las lesiones, generalmente acompañada de alteraciones patológicas mínimas o localizadas9.

En relación con los signos clínicos, las manifestaciones más frecuentes, al igual que en la leishmaniosis canina, son las lesiones cutáneas y mucocutáneas, junto con linfadenomegalia4,5 (Figura 1). Las úlceras y los nódulos representan las lesiones más comunes, localizadas principalmente en la cabeza y en las extremidades distales; los nódulos hemorrágicos constituyen una forma atípica4,5. La uveítis es una lesión ocular recurrentemente descrita4-5. En la cavidad oral, se han observado nódulos en lengua y mucosa gingival4,5. En los últimos años, se han documentado presentaciones atípicas, incluyendo afectación de las vías respiratorias superiores, diarrea crónica, mastitis y paniculitis cutánea2,4,5.

La evaluación clínicopatológica en gatos afectados suele evidenciar anemia normocítica normocrómica no regenerativa leve, hiperglobulinemia, hipergammaglobulinemia, y proteinuria4,5.

Diagnóstico y cribado

El diagnóstico de la leishmaniosis felina persigue fundamentalmente dos objetivos: confirmar la etiología en gatos con signos clínicos compatibles y detectar la infección en animales aparentemente sanos expuestos en áreas endémicas1,3.

En gatos enfermos con clínica o alteraciones clinicopatológicas sugestivas, la presencia de títulos elevados de anticuerpos frente a L. infantum, definidos como valores superiores a tres diluciones por encima del punto de corte validado en pruebas serológicas cuantitativas (IFAT, ELISA o DAT), resulta altamente indicativa de enfermedad4,5. No obstante, el diagnóstico no debe basarse exclusivamente en serología, sino que es imprescindible valorar hallazgos citológicos de lesiones cutáneas, mucosas, adenopatías, esplenomegalias u otras alteraciones detectadas1,4. La identificación de amastigotes confirma la infección, mientras que la detección de cambios inflamatorios, como hiperplasia linfoide, infiltrados macrofágicos, neutrofílicos o linfoplasmocelulares, la sugiere fuertemente5,9. La citología además permite identificar comorbilidades que pueden coexistir con la leishmaniosis4,8. En casos seleccionados, la histopatología y la inmunohistoquímica son de utilidad, así como laPCR para la detección de ADN parasitario5,9. En aquellos gatos con serología negativa o títulos bajos, pero con sospecha clínica mantenida, puede ser necesario recurrir a la evaluación citológica o molecular (PCR) de médula ósea, ganglios linfáticos o bazo1,4. Este enfoque resulta fundamental para diferenciar entre infección subclínica y enfermedad activa, y para descartar la presencia de otras enfermedades concomitantes1,3-5,9. Cabe señalar que, en la práctica clínica, todavía no se dispone de pruebas validadas específicamente para la detección de anticuerpos anti-L. infantum en gatos1,9.

El cribado de gatos clínicamente sanos en áreas endémicas constituye otro aspecto clave del manejo. Se recomienda el empleo de serología cuantitativa y PCR en muestras mínimamente invasivas (sangre, ganglios linfáticos o hisopos conjuntivales), especialmente en donantes desangre, gatos candidatos a recibir tratamientos inmunosupresores prolongados o en animales que vayan a ser trasladados a zonas no endémicas2,4. En gatos importados o reubicados, la realización de pruebas al ingreso es esencial; sin embargo, dado que la seroconversión puede demorarse, debe considerarse una repetición a los seis meses, particularmente si desarrollan signos clínicos o antes de iniciar terapias inmunosupresoras1,4.

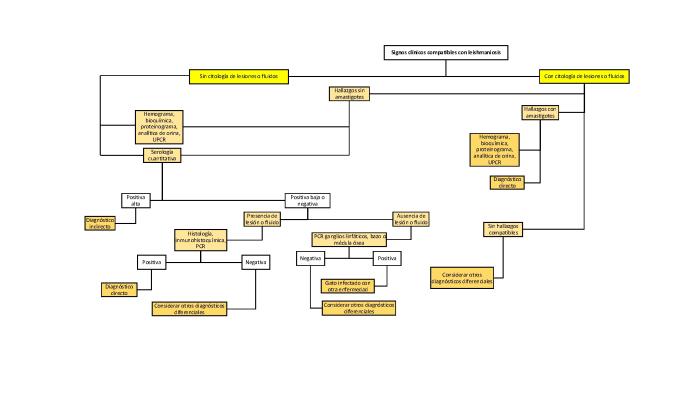

En términos prácticos, el algoritmo diagnóstico en gatos con sospecha clínica recomienda iniciar la evaluación mediante citología de lesiones tisulares o fluidos biológicos siempre que sea posible4,8,12 (Figura 2). La detección de amastigotes confirma la enfermedad y obliga a instaurar un tratamiento y monitorización adecuados1,4,5. En ausencia de amastigotes, pero con hallazgos citológicos compatibles, la interpretación debe complementarse con un panel básico de pruebas (hemograma, bioquímica sérica, proteinograma, analítica de orina con cociente proteína/creatinina y serología cuantitativa)1,4. Una serología positiva alta constituye un diagnóstico indirecto, mientras que resultados negativos o bajos justifican la realización de citología, histopatología, inmunohistoquímica y/o PCR en médula ósea, bazo o ganglioslinfáticos4,9. En esta situación, se debe valorar la existencia de enfermedades concomitantes que puedan explicar la clínica observada1,4,9.

El diagnóstico definitivo de leishmaniosis felina se establece cuando los hallazgos citológicos o histopatológicos son compatibles y la inmunohistoquímica o la PCR resultan positivos. La observación directa de amastigotes en histología es infrecuente, por lo que se recomienda eluso de inmunohistoquímica y, si esta es negativa, PCR5,9. En ausencia de lesiones compatibles o de parásitos visibles, deben considerarse diagnósticos diferenciales alternativos1,4,9.

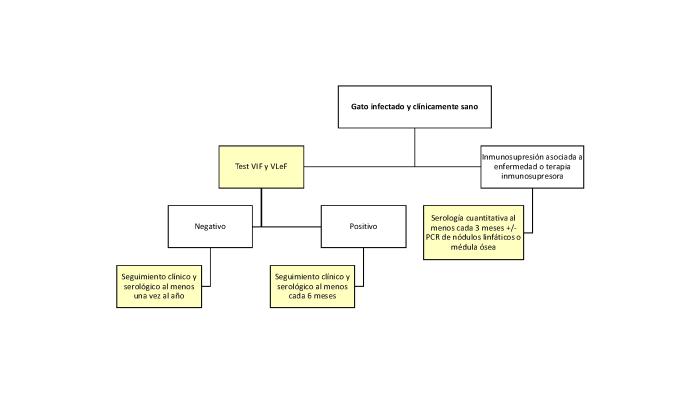

En gatos infectados, pero clínicamente sanos, es decir, positivos a serología o PCR sin signos clínicos ni alteraciones clinicopatológicas, no se recomienda tratamiento específico, aunque sí un seguimiento estrecho4,9,12 (Figura 3). Estos animales pueden presentar coinfecciones, por ejemplo, con retrovirus, por lo que se recomienda la realización de pruebas para ambas infecciones6,9. En gatos negativos a VIF y virus de la leucemia felina, se aconseja control serológico anual, mientras que en positivos debe realizarse un seguimiento clínico y serológico al menossemestral6,9. En aquellos sometidos a terapias inmunosupresoras o con comorbilidades que afecten al sistema inmune, el control serológico debería realizarse cada tres meses, complementado con PCR en médula ósea o ganglios linfáticos si fuera necesario1,4,9.

Opciones terapéuticas

El abordaje terapéutico de la leishmaniosis felina sigue siendo un reto, ya que las pautas actuales derivan fundamentalmente de la experiencia en medicina canina y de estudios descriptivos no controlados en gatos4,9.

En la práctica clínica, los fármacos más empleados son el antimoniato de meglumina y el alopurinol, utilizados en combinación o como monoterapia4,5,7,8,12 (Tabla 1). La combinación de ambos constituye el protocolo más extendido y ha mostrado una eficacia clínica aceptable con un perfil de seguridad generalmente favorable4,5,7. Sin embargo, tanto el alopurinol como el antimoniato de meglumina en monoterapia se han descrito como eficaces en numerosos casos clínicos, siendo especialmente útiles cuando existen efectos adversos que limitan la terapia combinada1,4,7,8. El alopurinol, por vía oral, suele ser preferido en situaciones en las que los tutores desean evitar las inyecciones subcutáneas1,4,5.

Tabla 1. Fármacos utilizados en el tratamiento de la leishmaniosis felina. LeishVet. Feline leishmaniosis: practical management. 6th ed. Special ALIVE 2 Edition. March 2024.

| Fármaco | Pauta | Efectos adversos |

|---|---|---|

| Antimoniato de meglumina | 50 mg/kg SC cada 24 hs 30 días | Daño renal agudo |

| Alopurinol | 10 mg/kg PO cada 12 hs o 20 mg/kg cada 24 hs durante 6-12 meses | Daño renal agudo Dermatitis del cuello y la cabeza Aumento de las enzimas hepáticas Xantinuria |

Por otro lado, debe subrayarse que la miltefosina, fármaco autorizado para el tratamiento de la leishmaniosis canina, no resulta recomendable en gatos4,5,9. La formulación comercial contiene propilenglicol como excipiente, sustancia que en felinos puede inducir la formación de cuerpos de Heinz en los eritrocitos, reduciendo su vida media y provocando anemia1,5,9. Este efecto se evidenció en un estudio piloto con gatos sanos tratados con Milteforan® durante 15 días, motivo por el cual se desaconseja su uso en la especie felina9.

Monitorización

La recaída clínica tras la finalización del tratamiento constituye un hallazgo relativamente frecuente en la leishmaniosis felina, lo que justifica la necesidad de un seguimiento riguroso4,5,7,8. Es importante destacar que, en estas recidivas, los signos clínicos y las alteraciones clinicopatológicas no siempre coinciden con los inicialmente observados, lo que obliga a una vigilancia clínica individualizada4,5,8.

El protocolo de monitorización recomendado incluye exploración física, hemograma completo, bioquímica sérica y análisis de orina con cálculo del cociente proteína/creatinina4,5. Estas evaluaciones deben realizarse cada 15 días durante el primer mes posterior al inicio del tratamiento, con controles trimestrales durante el primer año y posteriormente cada seis meses1,4,5,12.

La serología cuantitativa constituye una herramienta fundamental para el seguimiento de la respuesta terapéutica y la detección temprana de recaídas1,4,5,12. Se aconseja su repetición cada 3–6 meses durante el primer año tras la finalización de la terapia y, a partir de entonces, cada seis meses4,5,9,12.

Estrategias de prevención

En áreas endémicas, las medidas de prevención frente a las picaduras de flebótomos en gatos se fundamentan en los mismos principios aplicados en medicina canina3,5,9. El objetivo de estas intervenciones es doble: proteger a los individuos susceptibles, reduciendo su riesgo deinfección y enfermedad clínica y contribuir al control poblacional de L. infantum, en especial en gatos infectados que pueden actuar como reservorios para el vector1,3,5.

La mayoría de los insecticidas actualmente disponibles para uso felino presentan limitaciones en cuanto a seguridad o eficacia frente aflebótomos, lo que restringe las opciones preventivas1,5,9. En este contexto, los collares de liberación sostenida que combinan flumetrina e imidacloprid constituyen el único producto piretroide autorizado para gatos que ha demostrado eficacia en condiciones de campo, con una reducción aproximada del 75 % en la incidencia de infección por L. infantum10.

Es importante señalar que, aunque el collar antiparasitario para perros pequeños y gatos comparte composición, la formulación felina está específicamente adaptada a las características fisiológicas de la piel del gato en cuanto a pH, secreción sebácea y comportamiento de acicalamiento; además, incorpora un sistema de liberación rápida en caso de enganche, inexistente en la versión canina, por lo que no se recomienda emplear en gatos el collar destinado a perros10.

Como medida complementaria de prevención, la selección de donantes de sangre mediante cribado serológico y molecular (PCR en sangre) es fundamental para minimizar el riesgo de transmisión no vectorial de la infección a través de transfusiones sanguíneas1,3,4,12.

Conclusión

La leishmaniosis felina, aunque menos prevalente que en perros, constituye una infección emergente que plantea importantes desafíos clínicos y epidemiológicos. La dificultad para establecer un diagnóstico certero, la falta de protocolos terapéuticos estandarizados y la frecuencia de recaídas tras el tratamiento subrayan la necesidad de un abordaje individualizado en cada paciente. La evidencia disponible indica que factores como la coinfección con retrovirus u otras causas de inmunosupresión desempeñan un papel clave en la susceptibilidad y evolución de la enfermedad. La prevención mediante repelentes tópicos seguros, en particular los collares con flumetrina e imidacloprid, representa la herramienta más efectiva en áreas endémicas, tanto a nivel individual como poblacional.

A pesar de los avances recientes en el conocimiento de la enfermedad, persisten importantes lagunas que deben ser abordadas mediante estudios prospectivos controlados. En este contexto, la leishmaniosis felina debe ser considerada por los clínicos como un diagnósticodiferencial en gatos de zonas endémicas y como un campo prioritario de investigación en medicina veterinaria.

Bibliografía

- Pennisi MG, Persichetti MF. Feline leishmaniosis: Is the cat a small dog? Vet Parasitol. 2018 Feb 15;251:131-137.

- Carbonara M, Iatta R, Miró G, Montoya A, Benelli G, Mendoza-Roldan JA, Papadopoulos E, Lima C, Bouhsira E, Nachum-Biala Y, Decaro N, Schunack B, Baneth G, Otranto D. Feline leishmaniosis in the Mediterranean Basin: a multicenter study. Parasit Vectors. 2024 Aug 19;17(1):346.

- Marteles D, Martínez MV, Fernández A, Riera C, Fisa R, Roca-Geronès X, Chavez-Fisa S, Castañeda S, Ramírez JD, Davis JE, Sumova P, Volf P, Verde M, González A, Alcover MM, Villanueva-Saz S. Assessment of the exposure to Phlebotomus perniciosus and the presence of anti-Leishmania infantum antibodies in stray cats in an endemic region of Spain, and their potential correlation with environmental factors. Vet Q. 2024 Dec;44(1):1-8.

- Garcia-Torres M, López MC, Tasker S, Lappin MR, Blasi-Brugué C, Roura X. Review and statistical analysis of clinical management of feline leishmaniosis caused by Leishmania infantum. Parasit Vectors. 2022 Jul 11;15(1):253.

- Baneth G, Solano-Gallego L. Leishmaniasis. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2022 Nov;52(6):1359-1375.

- Priolo V, Masucci M, Donato G, Solano-Gallego L, Martínez-Orellana P, Persichetti MF, Raya-Bermúdez A, Vitale F, Pennisi MG. Association between feline immunodeficiency virus and Leishmania infantum infections in cats: a retrospective matched case-control study. Parasit Vectors. 2022 May 10;15(1):107.

- Tiozzo AA, Masserdotti C, Becattini L, Ottaiano P, Ferrari F, Tamborini A. Long-term follow-up of a case of feline leishmaniosis treated with a combination ofallopurinol and meglumine antimoniate. Can Vet J. 2023 Mar;64(3):239-244. Erratum in: Can Vet J. 2023 May;64(5):456.

- Fernandez-Gallego A, Feo Bernabe L, Dalmau A, Esteban-Saltiveri D, Font A, Leiva M, Ortuñez-Navarro A, Peña MT, Tabar MD, Real-Sampietro L, Saló F, LloretA, Bardagí M. Feline leishmaniosis: diagnosis, treatment and outcome in 16 cats. J Feline Med Surg. 2020 Oct;22(10):993-1007.

- Soares CS, Duarte SC, Sousa SR. What do we know about feline leishmaniosis? J Feline Med Surg. 2016 Jun;18(6):435- 42.

- Brianti E, Falsone L, Napoli E, Gaglio G, Giannetto S, Pennisi MG, Priolo V, Latrofa MS, Tarallo VD, Solari Basano F, Nazzari R, Deuster K, Pollmeier M, Gulotta L, Colella V, Dantas-Torres F, Capelli G, Otranto D. Prevention of feline leishmaniosis with an imidacloprid 10%/flumethrin 4.5% polymer matrix collar. Parasit Vectors. 2017 Jul 14;10(1):334.

- Sevá ADP, Martcheva M, Tuncer N, Fontana I, Carrillo E, Moreno J, Keesling J. Efficacies of prevention and control measures applied during an outbreak in Southwest Madrid, Spain. PLoS One. 2017 Oct 13;12(10):e0186372.

- LeishVet. Feline leishmaniosis: practical management. 6th ed. Special ALIVE 2 Edition. March 2024.

by Multimédica

by Multimédica