Principales enfermedades víricas en las aves de compañía en España

Resumen breve

Las aves de compañía pueden presentar diversas enfermedades víricas, siendo algunas de estas zoonósicas. El uso de técnicas diagnósticas como la PCR e histopatología ha permitido mejorar la detección y control de estos virus, aunque la ausencia de tratamientos antivirales específicos sigue siendo una limitación.

Índice de contenidos

Resumen

Las aves de compañía son habituales en nuestros hogares, con psitaciformes, paseriformes y columbiformes como las principales familias. Pueden presentar diversas enfermedades víricas, siendo algunas de estas zoonósicas. El diagnóstico de estas enfermedades se realiza principalmente mediante PCR y análisis histopatológicos. La mayoría no tiene un tratamiento curativo, por lo que la prevención es primordial, con medidas de cuarentena, higiene eficiente y vacunación en los casos en los que esté disponible.

Introducción

Las aves de compañía son cada vez más habituales en los hogares de nuestro país y por tanto hay que conocer las patologías más frecuentes en ellas. Dentro de las aves de compañía, se engloban principalmente en las familias psitaciformes (mayoritarias), paseriformes y columbiformes.

Respecto a las psitaciformes, se pueden dividir principalmente en 2 grupos:

- Pequeñas: periquitos, inseparables y ninfas.

- Grandes: cotorras, loros grises, loros amazónicos, guacamayos, cacatúas.

Entre las paseriformes se encuentran canarios, jilgueros, diamantes e isabelitas, y entre las columbiformes, palomas y tórtolas.

Las enfermedades víricas representan una de las causas principales por las que acuden los tutores a la medicina veterinaria de aves de compañía. Las aves mencionadas con anterioridad son susceptibles de padecer enfermedades infectocontagiosas, especialmente de origen vírico. Las enfermedades víricas más habituales que suelen presentar son: Poliomavirus, Circovirus, Herpesvirus, Bornavirus, Poxvirus, enfermedad de Newcastle e influenza aviar. Además, algunas de ellas se consideran zoonósicas como la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle.

Los virus pueden transmitirse a través del contacto directo entre aves infectadas, la exposición a fómites contaminados y, en algunos casos, de forma vertical. La presentación clínica varía desde cuadros subclínicos hasta enfermedades graves con alta mortalidad. Los signos más frecuentes incluyen alteraciones en el plumaje, signos respiratorios, digestivos y neurológicos.

El diagnóstico se puede realizar mediante el empleo de pruebas serológicas, técnicas como la PCR y estudios histopatológicos. El tratamiento es principalmente sintomático y de soporte, dado que en la mayoría de los casos no existen terapias antivirales específicas2. La prevención juega un papel clave, incluyendo medidas de bioseguridad, cuarentena de nuevas incorporaciones y, en algunos casos, la vacunación.

Poliomavirus

Introducción

El Poliomavirus aviar es un virus perteneciente a la familia Pavovaviridae. Afecta principalmente a los periquitos (se describió por primera vez en ellos en 1981) aunque también puede afectar a otras psitácidas, paserinos (canarios y diamantes de Gould), columbiformes, galliformes y avestruces1,2.

Esta enfermedad se caracteriza por la muerte aguda de los pollitos, mientras que en adultos suelen ser signos clínicos inespecíficos (pérdida de peso, anorexia, poliuria) así como alteraciones en la pluma3,4.

La transmisión del virus se produce por contacto con la orina y heces, además se ha demostrado la transmisión vertical en periquitos. El periodo de incubación es de 2-14 días. Se cree que las psitácidas jóvenes infectadas después de nacer desarrollan la enfermedad clínica a los 15 días. En los adultos, aunque no tengan clínica, diseminan el virus por las heces a los 2-7 días de haberse infectado1,4.

Signos clínicos

En los periquitos, aparte de causarles la muerte aguda en animales de 10-20 días, pueden presentar distensión abdominal, hemorragias y edemas subcutáneos en abdomen, alteración en el crecimiento de las plumas del dorso y abdomen, así como diarreas. Los periquitos que sobreviven pueden desarrollar lesiones distróficas del plumaje (muda francesa), siendo difícil diferenciarlo de otra enfermedad vírica como el Circovirus2,3.

En aves jóvenes de otras psitácidas pueden aparecer signos clínicos desde las 2 semanas a los 3 meses de vida, siendo inespecíficos como diarreas, retraso del vaciado de buche, anorexia, poliuria y signos neurológicos. Las aves generalmente fallecen a las 12-72 horas desde la aparición de los signos3,4.

Los adultos presentan una infección inaparente o una enfermedad leve inespecífica.

En los paserinos, suele haber muerte súbita en los pollos y jóvenes mientras que en adultos puede haber mal desarrollo y presentar una enfermedad inespecífica1,2.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza por PCR de heces (de 3 días consecutivos) e histopatología mediante la biopsia de hígado o necropsia del ave fallecida. Puede haber casos en los que, si no hay viremia, la PCR sea negativa y por ello se tenga que realizar histopatología1,3.

Tratamiento

No existe actualmente ningún tratamiento efectivo frente al Poliomavirus. Se basa en función de la sintomatología que presente el ave, realizando una nutrición asistida, calor y fármacos de soporte1,2.

Prevención

Las medidas de prevención y control de este virus se basan en una buena higiene y una cuarentena de garantías. Se deben realizar pruebas de laboratorio (PCR) para Poliomavirus, con el fin de detectar a los animales portadores o infectados y realizar la separación de los animales que hayan dado positivo a esa prueba. Se deben lavar con lejía y desinfectar todos los materiales empleados en las aves para evitar la transmisión4.

Circovirus

Introducción

El Circovirus aviar o comúnmente llamada la enfermedad de pico y plumas en loros (PBFD, por las siglas en inglés de psittacine beak and feather disease) es un virus altamente contagioso y que se observa principalmente en aves psitácidas1, aunque también afecta a paseriformes y columbiformes, entre otras, siendo de distribución mundial y estando presente en todos los países.

La transmisión del virus se produce por la inhalación, ingesta o el contacto de mucosas con partículas de pluma (como el polvo o caspa de las plumas) o piel contaminadas por el patógeno. Asimismo, puede haber excreción por vía fecal y por tanto la posibilidad de contagio por vía orofecal. La transmisión vertical está demostrada y en pollos de un día es muy frecuente la infección dentro de las incubadoras2,4.

Signos clínicos

Los principales signos clínicos que presentan son distrofia y pérdida de plumas, inmunosupresión severa y ocasionalmente, deformación del pico. Se puede dividir la enfermedad en forma clásica y aguda, en función de la edad, y especie afectada por el virus1.

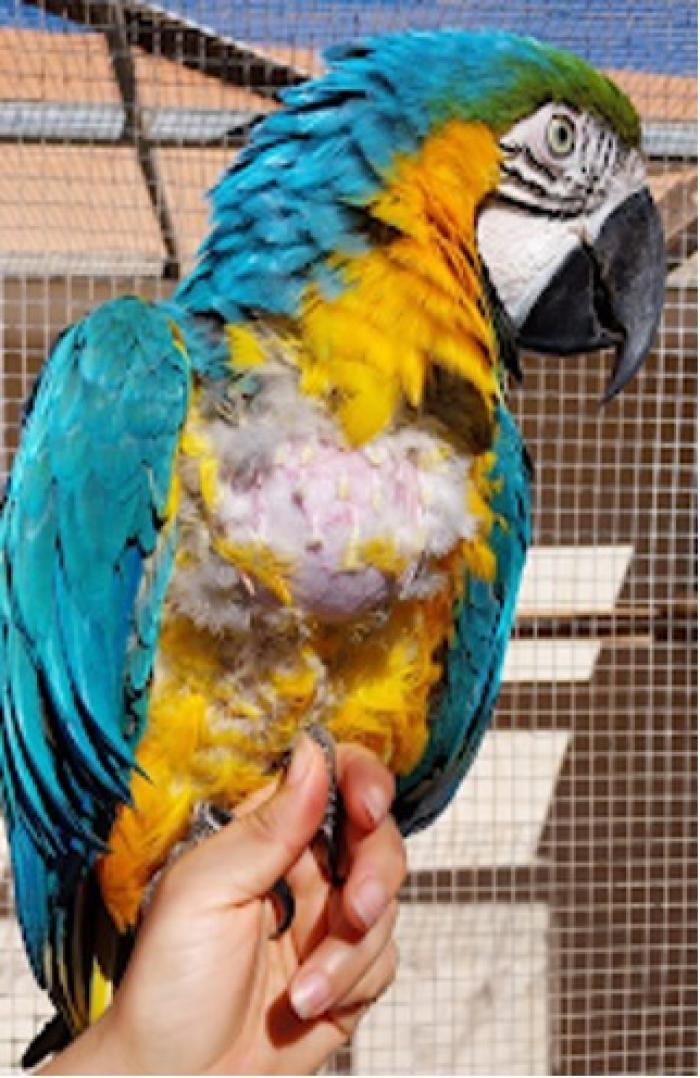

La forma clásica suele ser una enfermedad crónica, de lenta evolución, que afecta principalmente a Loros grises africanos menores a 3 años, aunque otras psitácidas pueden enfermar (agapornis, periquitos, amazonas, cacatúas, etc.). Produce una alteración en el plumaje, en donde las plumas se caen con facilidad y crecen de manera alterada. Además, presentan acúmulos de sangre en el interior de la pluma, causando anemias. Pierden la capacidad de generar polvo de pluma, dando un aspecto sucio y grasiento al plumaje (Figura 1) 3,4.

Figura 1. Ejemplar de Guacamayo azul y amarillo con alteración en la pluma del pectoral.

El pico y las uñas pueden alterarse, causando una fragilidad y reblandecimiento en estas estructuras córneas. Asimismo, esta enfermedad provoca la disminución del sistema inmune, por lo que se observa habitualmente infecciones bacterianas o fúngicas concomitantes (Figura 2) 3,4.

Figura 2. Ejemplar de Rosella con sobrecimiento grave del pico.

La forma aguda afecta a pollos recién nacidos o con pocos días de vida. Pueden morir de forma repentina o presentar vómitos, retraso en el vaciado de buche y hemorragias subcutáneas, que tras 2-3 días fallecen2.

En las paseriformes, sobre todo canarios, pueden morir a los pocos días de vida debido a una inmunosupresión severa. No presentan una distrofia marcada de las plumas, se observa habitualmente una dilatación de la vesícula biliar, que se llama punto negro debido a la congestión de dicha vesícula biliar2.

En las palomas, principalmente pichones, se observa letargo, pérdida de peso, diarreas, dificultad respiratoria, infecciones bacterianas y parasitarias concomitantes, llegando a causar la muerte del animal1,2.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza principalmente mediante PCR en animales vivos e histopatología en fallecidos y muertes de colectividades3.

La PCR se puede realizar en sangre conservada en EDTA, en pluma o en biopsia de piel. En ocasiones, puede haber falsos negativos porque la muestra de sangre esté conservada en heparina o en ausencia de viremia en el momento del muestreo. Asimismo, puede haber falsos positivos en las muestras de plumas por contaminación ambiental3,4.

Si el ave presenta signos clínicos y es positivo en la PCR significa que hay infección actual y viremia. Si fuera negativa, habría que realizar una biopsia de piel o de órganos afectados como hígado y bazo para realizar la PCR, ya que es posible que el virus no esté circulando en sangre y se encuentre acantonado en estos órganos3,4.

Si el ave no presenta signos, pero es positivo en PCR, indica exposición y habría que proceder a su aislamiento durante al menos 1 mes y repetir la prueba a los 3 meses. Si la PCR es negativa, significa que el animal no ha sido expuesto ni es portador, aunque habría que asegurarse de que no se trate de un falso negativo2,3.

Tratamiento

No existe ningún tratamiento eficaz frente al virus. El tratamiento se debe enfocar en estimular el sistema inmune, tratar las infecciones secundarias y manejar el picaje con tratamiento sintomático. En ocasiones, los loros del Nuevo Mundo (amazonas, cotorras, guacamayos) consiguen recuperarse espontáneamente3.

Prevención

Este virus es bastante resistente en el medio ambiente al ser capaz de sobrevivir durante años en condiciones ambientales extremas. Es muy resistente a la mayoría de los desinfectantes habituales, siendo necesaria la limpieza mecánica para su destrucción4.

Cualquier ave que presente alteraciones en las plumas o se encuentre decaída, debe aislarse del resto y realizar la detección del virus por PCR. En colectividades, se recomienda la eutanasia de las aves que sean positivas y sintomáticas3,4.

A los tutores, se les debe educar y aseverar que a la hora de introducir un nuevo ave en su hogar, es importante realizar una cuarentena en una habitación aislada y PCR de ese ave a entre los 30-90 días para observar si presenta o no el virus3,4.

Bornavirus

Introducción

El Bornavirus es un virus que está implicado en el síndrome de dilatación del proventrículo (PDD) que afecta principalmente a las psitácidas, aunque también puede observarse en paserinos3,4.

Es una enfermedad crónica, grave, que debilita al animal hasta producir la muerte. Fue descrita por primera vez en guacamayos en los 70 y luego se detectó en otros loros y aves como canarios, gansos, tucanes y rapaces. Desde el 2008 se ha documentado que el Bornavirus es el causante principal de este síndrome, aunque todavía no es del todo claro3.

Las principales vías de transmisión de esta enfermedad son de forma directa, indirecta y vertical. El periodo de incubación puede variar de semanas hasta años3,4.

Signos clínicos

Los signos clínicos más habituales son digestivos producidos por la alteración de la inervación en el tracto gastrointestinal (proventrículo, ventrículo e intestino delgado). Además, puede haber signos neurológicos como ataxia, tics nerviosos o rigidez del cuello3,4.

Se observan aves con pérdida de peso y baja condición corporal a pesar de comer con normalidad, retención de buche, semillas sin digerir en las heces, vómitos o regurgitaciones, así como diarreas de color negruzco3,4. También puede haber infecciones concomitantes ya sean bacterianas, fúngicas e incluso víricas.

En los paserinos, se presentan estos signos clínicos y también puede observarse ceguera súbita e incoordinación3,4.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza en función de la anamnesis clínica y mediante radiografías que muestren la dilatación proventricular (Figura 3). Asimismo, se pueden emplear pruebas de laboratorio como la PCR mediante hisopados cloacales. El diagnóstico definitivo se hará mediante la histopatología que determine la presencia del virus3,4.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico frente a este virus ni la enfermedad de PDD. El tratamiento se basa en la sintomatología que presente el ave. Se emplean fármacos antiinflamatorios como el meloxicam (1 mg/kg/12 h) así como estimulantes de la motilidad gastrointestinal como la metoclopramida (0.5 mg/kg/12 h) y antieméticos como el maropitant (1 mg/kg/12 h). Asimismo, se recomienda usar gabapentina (10 mg/kg/12 h) como neuropático y anticonvulsionante, y probióticos para estimular el sistema inmune3-5.

Por desgracia esta enfermedad suele ser progresiva y fatal en las aves que lo padecen3,4.

Prevención

Las medidas de prevención se basan en una higiene adecuada en los centros de cría, evitar la masificación, tener sistemas de ventilación en las instalaciones, aislamiento de aves enfermas o portadoras del virus y realizar pruebas de PCR frente a Bornavirus en las aves que adquieran los clientes de clínicas veterinarias3,4.

Viruela aviar

Introducción

Esta enfermedad vírica está causada por un Poxvirus. Afecta a casi todas las familias de aves y cada una de ellas tiene un tipo de Poxvirus, por lo que cada familia presentará unas lesiones u otras. Se produce por la picadura de insectos (mosquitos), contacto directo a través de heridas en la piel y mediante material infectado. El periodo de incubación suele ser de 10-14 días1,3,4.

Signos clínicos

Los signos son oculares, cursando con blefaritis unilateral, descargas serosas y purulentas, edema palpebral, úlceras corneales y palpebrales. También se pueden observar lesiones cutáneas en la comisura del pico, interior de cavidad oral y axilas, así como signos neurológicos3,4.

Diagnóstico

El diagnóstico se puede realizar mediante citología o histopatología de esas lesiones, identificando los cuerpos de Bollinger (inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas), siendo un hallazgo patognomónico2.

Tratamiento

El tratamiento dependerá de los signos que presente, realizando limpiezas frecuentes de las secreciones oculares, con tratamiento antibióticos para controlar las infecciones secundarias y evitar retirar las costras de forma prematura, favoreciendo la cicatrización3,4. El uso de vitamina A puede reducir la gravedad de las lesiones, pero con un empleo cuidadoso para evitar el riesgo de hipervitaminosis5.

Prevención

Las medidas de prevención se basan en el aislamiento de los animales enfermos para reducir el riesgo de transmisión directa entre individuos. Además, el empleo de mosquiteras, repelentes y buenas medidas de higiene permite reducir el riesgo de transmisión vectorial1,3,4.

Herpesvirus

Introducción

Este virus descubierto por un patólogo de Brasil en 1929 es el causante de la conocida enfermedad de Pacheco. Se trata de un patógeno capaz de afectar a todas las psitácidas y a todas las edades1,2.

La transmisión se produce principalmente por el contacto directo de las heces y los exudados respiratorios. El periodo de incubación de este virus es de 3-10 días, aproximadamente. Hay aves que pueden ser portadoras asintomáticas del virus, diseminando el patógeno a otras aves1,2.

Signos clínicos

Principalmente causa hepatitis aguda, esplenitis, nefritis, siendo una enfermedad aguda y mortal. En muchas ocasiones, el ave muere de forma súbita sin signos clínicos. En otros momentos, pueden observarse signos inespecíficos como apatía, hepatomegalia, anorexia, signos neurológicos y biliverdinuria, pudiendo llegar a morir a los pocos días3,4 (Figura 4).

Figura 4. Heces biliverdinúricas de un ave.

A veces, se pueden recuperar, pero quedan como portadores permanentes del virus y en circunstancias de inmunosupresión o estrés, se reactiva la enfermedad2.

Diagnóstico

El diagnóstico más sensible actualmente, aparte de realizar una buena historia clínica junto con analíticas sanguíneas (hemograma y bioquímica) y pruebas de imagen, es la serología y la PCR de heces2,3.

Tratamiento

El tratamiento se basa, al igual que en las enfermedades anteriores, en una terapia de soporte y de los signos clínicos que presenta. Se pueden utilizar protectores hepáticos como silimarina y lactulosa por vía oral, así como aciclovir (80 mg/kg/12 h) durante 7 días en algunos casos leves5.

Prevención

Se puede eliminar del ambiente fácilmente mediante el empleo de altas temperaturas, el uso de desinfectantes comunes y pH ácidos. Además, existen vacunas comerciales frente al virus, aunque solamente están disponibles para dos serotipos3,4.

Paramyxovirus

Introducción

Este virus es el causante de la enfermedad de Newcastle. Existen varias cepas de este virus, el PMV-1 es el que afecta principalmente a las palomas y otras columbiformes, aunque también pueden verse involucradas otras aves como psitácidas y paseriformes1,2.

Es una enfermedad de distribución mundial, altamente contagiosa, que en aves puede ser altamente mortal en individuos jóvenes y se considera una zoonosis de carácter leve. Asimismo, es una enfermedad de declaración obligatoria en nuestro país3,4.

El virus se transmite por contacto directo con aves portadoras o enfermas mediante las heces y las descargas nasales. El periodo de incubación es de 5-28 días1,3,4.

Signos clínicos

Los signos en columbiformes son principalmente neurológicos (tortícolis por síndrome vestibular central, encefalitis, ataxia, dificultad para volar y andar, paresia de las extremidades posteriores, temblores de cabeza). Además, pueden presentar signos inespecíficos, apatía, anorexia, poliuria/polidipsia y diarreas oscuras (Figura 5) 3,4.

Figura 5. Ejemplar de Loro gris africano con signos neurológicos (tortícolis).

En las psitácidas, aparte de cuadros neurológicos inespecíficos, la forma clínica más descrita es neumonía, traqueítis mucoide, diarreas y alta mortalidad, afectando principalmente a los Loros grises africanos1,2.

Diagnóstico

El diagnóstico se debe realizar mediante serología, siempre que no hayan sido vacunadas, siendo un resultado positivo confirmatorio de la enfermedad. En aves muertas, se deben tomar muestras de los principales órganos para realizar la histopatología y PCR de las lesiones3,4.

Tratamiento

No hay tratamientos efectivos frente al virus, aunque se pueden emplear fármacos de soporte y sintomáticos como antiinflamatorios (meloxicam), al igual que estimulantes del riego periférico (propentofilina)3,5.

Prevención

Existe vacuna comercial para las palomas frente a este virus. Es una vacuna inactivada que se administra por vía subcutánea en el cuello, a los 30-35 días de vida de la paloma y se recomienda su revacunación anual. No se debe administrar a otras familias de aves como paseriformes o psitácidas4.

Las temperaturas superiores a 56 ºC, desinfectantes como hipoclorito sódico y pH extremos pueden servir para eliminar el virus del ambiente3.

Influenza aviar

Introducción

Es una enfermedad vírica perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, cuyo tipo A es el que afecta a las aves y puede ser transmitido a las personas, por lo que es una zoonosis importante y de declaración obligatoria1,3.

Es una patología que afecta principalmente a aves silvestres, acuáticas y de corral. También puede afectar a aves de compañía, aunque su incidencia es bastante baja1,4.

Se ha descrito en varias especies de psitácidas de compañía como periquitos, pinzones, cacatúas y guacamayos1,2.

El periodo de incubación suele ser de 21 días. La enfermedad se puede presentar como leve o de alta patogenicidad y ser potencialmente mortal3.

Signos clínicos

Principalmente son asintomáticos, aunque en ocasiones pueden presentar signos clínicos inespecíficos, letargia, anorexia, signos respiratorios, nerviosos y finalmente la muerte3,4.

Diagnóstico

El diagnóstico más eficaz es mediante el uso de PCR de hisopos cloacales y orofaríngeos. Si se realiza un diagnóstico positivo se debe comunicar a la administración competente debido a que es una enfermedad de declaración obligatoria3,4.

Tratamiento

Actualmente no hay ningún tratamiento efectivo frente a esta enfermedad. Si se confirma el diagnóstico, por normativa estatal se debe proceder a la eutanasia del animal3,4.

Prevención

Evitar el contacto entre aves silvestres y domésticas, realizar un buen control de las aguas y el alimento que consumen las aves domésticas para evitar la contaminación de las aves silvestres. Utilizar desinfectantes como la lejía, así como realizar una buena limpieza del material que se emplea en los criaderos y tiendas de animales3,4.

Conclusiones

Las enfermedades de origen vírico en las aves de compañía representan un desafío para la medicina veterinaria habitual, debido a su diversidad, alta transmisibilidad y dificultad en el tratamiento. La identificación temprana de estas patologías es importante para reducir el impacto en la salud de las aves y evitar brotes en entornos domésticos y aviarios.

El uso de técnicas diagnósticas como la PCR e histopatología ha permitido mejorar la detección y control de estos virus, aunque la ausencia de tratamientos antivirales específicos sigue siendo una limitación. Por ello, la implementación de medidas preventivas, como la bioseguridad, la cuarentena y, en algunos casos, la vacunación, sigue siendo la estrategia más efectiva para reducir la incidencia de estas enfermedades.

Es fundamental que los veterinarios eduquen y generen conciencia a los tutores y criaderos, tanto particulares como de tiendas, sobre la importancia de la prevención y detección temprana. Mediante una combinación de vigilancia activa, diagnóstico y buenas medidas de prevención se podrá garantizar el bienestar y la salud de las aves de compañía en España.

Bibliografía

- Greenacre CB. Viral diseases of companion birds. Veterinary Clin North Am Exot Anim Pract. 2005; 8 (1): 85-105.

- Tully TM, Dorrestein GM, Jones AK, Cooper JE. Handbook of Avian Medicine. 2009. Second Edition, Saunders Ltd.

- Crosta L, Martínez-Silvestre A, Padrós F. Clínica de animales exóticos. Volumen 1: peces, anfibios, reptiles y aves. 2022. Improve Formación Veterinaria.

- Jiménez J, Domingo R, Crosta L, Martínez-Silvestre A. Manual clínico de animales exóticos. 2009. Multimédica Ediciones Veterinarias.

- Montesinos A, Ardiaca M. Guía de terapéutica en animales exóticos. 2017. Multimédica Ediciones Veterinarias.

by Multimédica

by Multimédica